新聞を読んで

equさんのページ

朝日新聞2006年11月01日夕刊 ハッブル宇宙望遠鏡修理へ

08年にも宇宙空間で

スペースシャトル・コロンビアの帰還事故で、05年に予定されていた軌道上でのメンテナンスが無くなってしまい、

その後ハッブル宇宙望遠鏡の放棄は既定方針となったものと思っていました。

それが、今日になってのこの発表記事です。

ハッブル宇宙望遠鏡の周回軌道は、高度こそ宇宙ステーションと同じだけれど、

傾斜角度が大きく宇宙ステーションからの救援は出来ず、また3機のシャトルではバックアップ体制をとることも出来ない。

事故以来、救援が出来ない飛行は行わないはずだったのに・・・・・・・・・

米航空宇宙局(NASA)のマイケル・グリフィン長官は31日、老朽化が進んでいるハッブル宇宙望遠鏡を延命させるため、

08年5月にもスペースシャトルを打ち上げ、宇宙空間で修理すると発表した。

電池や姿勢制御装置を新品と交換するほか、新型カメラなどを新たに設置する。

修理によって、08年までとされていた寿命が、13年まで延命できるという。

ハッブル宇宙望遠鏡は90年4月に打ち上げられましたが、最初は反射鏡の歪のため大失敗と言われたものでした。

それが、修正レンズ搭載修理で本来の性能を発揮するようになって以来、

定期修理と機能向上改修無しの運用は考えられないようになっていました。

5回目で最後の修理を行った後、後継望遠鏡に引き継がれるはずだったのが、

4回目のメンテナンス飛行の後、シャトル事故があり、ほぼ放棄が決まったように伝えられていました。

無理の無いメンテナンスで出来るだけ延命し、13年までと言わず、出来るだけ長く大切に使っていって欲しいものです。

宇宙にある大口径望遠鏡など、そうたくさんあるものではないですから。

ただ、不人気の共和党政権の中間選挙向けのサービスにすぎないという恐れはあります。

【ページトップへ】

毎日jp 2009年5月19日 19時17分 スペースシャトル:ハッブル宇宙望遠鏡の修理を完了

米航空宇宙局(NASA)のスペースシャトル「アトランティス」の宇宙飛行士は19日未明、

ハッブル宇宙望遠鏡の修理を完了した。少なくとも14年まで寿命が延びるという。

修理のために行った船外活動は計5回で、35時間以上に及んだ。

飛行士は広角カメラなどの観測装置を新型に取り換えたほか、故障したデータ伝送装置を交換した。

ジョン・グランスフェルド飛行士は「新しい機器で、宇宙の神秘をさらに解き明かしてほしい」と語った。

90年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は、地球大気の影響を受けないため高い解像度で天体観測を行ってきた。

しかし、最近は電気系統など故障が相次ぎ、機能停止が迫っていた。

シャトルは23日未明に帰還する。【足立旬子】

既報では08年5月となっていたハッブル宇宙望遠鏡の修理は、記事のとおり1年遅れの今年、09年5月に無事終わりました。

この間、共和党のブッシュ大統領は、清新な民主党のオバマ大統領に代わりました。

同時にグリフィンNASA長官も退任しました。

チェンジを掲げる新大統領は、宇宙政策でも転換を考えているようですが、新ビジョンはまだ発表されていません。

朝日新聞2007年06月24日 あめはれくもり 縣 秀彦 ①

「僕たちをばかにしないで」

息が詰まりそうなこの21世紀にあって、地球温暖化など科学技術ニュースも閉塞感にあふれています。

その中で、宇宙は唯一ゆめを与えてくれる話題です。

でも、理科教育関係ではそうでもないようです。

03年の火星大接近の時です。

私は望遠鏡を抱えてある保育園を訪れ、園児たちに天体の話を始めました。

「地球ってどんな形か知ってる?」。

こう質問すると最前列に座っていた年長組の男の子がムッとして言うのです。

「おじさん、僕たちのことをばかにしているでしょ!」

私はハッとしました。

日本では小学校でさえ、地球が丸いことを教えていない。

にもかかわらず、なぜこの子たちは地球が丸いことを知っているのだろう?

太陽が地球の周りを回っていると思うか、地球が太陽の周りを回っている(公転)と思うか。

小学校高学年の実態を調べてみると、前者が4割、後者が6割という、私にとっては意外な結果でした。

教えていないのに、6割の子がすでに公転を知っていたのですから。

現在の学習指導要領では、地球が丸いことも公転も中学3年生にならないと扱いません。

ただ、6割というのは微妙な数字です。

もし8割以上なら、こういったことば学校で教える必要がない「常識」だと言われかねません。

むしろ問題なのは、地球温暖化などグローバルな視点が必要なこの時代に、

公転を知らない4割の子たちを中3までそのままにしておいてよいのかという点でしょう。

日本の理科教育ではこれまで、「知っているか知らないか」よりも、

「理解できるかできないか」を重視して学習内容が決められてきました。

それを再考すベき時なのかもしれません。

◇あがた・ひでひこ

東京都内で中学・高校の理科教師を14年。

現在は国立天文台の准教授・普及室長として、天文学の広報普及に取り組んでいる。

ずいぶん温和なもの言いです。

中学3年まで、公転はおろか地球が丸いことも教えていない、とは知りませんでした。

ほんとうに、子供をばかにしているのか、

子供のことを教師が考える手順どおり覚えるだけの記録テープとでも考えているのでしょう。

「ばかにするな!」

「理解できるかできないか」を重視して学習内容が決められてきた、

すなわち指導要領に定めた時期になるまでは、理解できないから知ってはならない、と決められているようなものです。

まさか先生はそうは言わないでしょう。

でも中には物知りの子供を疎んずる先生もいるかもしれません。

一片の知識でもそれを知ることは、考える種を蒔かれたことになります。

まして、多様な情報があふれる現代社会では、継続して考えるための栄養はいくらでもつぎ込まれてきます。

もっと多彩な知識を、もっとたくさんの驚きを与えてやってください。

【ページトップへ】

朝日新聞2007年09月29日 トイレットペーパー高騰・ごみ減量に成果 古紙に「異変」

輸出急増、回収率はアップ

CO2削減巡り見直し論も

中国の急速な経済成長による歪が、製紙業界にも現れています。

1ページの8割を占める特集記事から抜粋します。

中国などへの輸出急増で古紙に「異変」が起きている。

古紙を100%使ったトイレットペーパーが高騰する一方で、古紙回収率は上がり、

ごみの減少や資源の有効利用につながるなどの効果も。

温暖化対策の観点から、印刷用紙などへの古紙100%の活用を見直す動きも出ており、

リサイクルの現場にも波紋を呼んでいる。(森 治文)

トイレットペーパーが高騰しているらしい。原因は木材チップ、燃料の高騰と、古紙輸出急増。

石油価格急騰が目立つが、中国・インドの急成長で原材料価格は軒並み上昇している。

古紙回収を環境保全意識向上だけでとらえると、古紙輸出が増えるのは不可解と思える。

中国などではそれほど環境配慮が意識されていない、というのが常識です。

記事では触れられていないが、古紙から造る再生パルプは木材チップから造るバージンパルプより、

エネルギーや用水、廃棄物が少なくて済み、製紙工程の原料として一定量の古紙を使用することが合理的であるため、

需要が伸びているのです。

古紙輸出の増加による古紙価格上昇のため、古紙回収率がアップするのは健全な市場原理です。

記事は数値を挙げて輸出数量増加と古紙価格上昇説明しています。

「しかし、古紙のリサイクル現場にとって値上がりは悪いことではない」と、ある古紙問屋の経営者は話す。

以前は大手製紙メーカー主導による「買い手市場」だったため、

零細な回収業者や問屋などはメーカー側の言い値に従うしかなかったという。

しかし、輸出業者が高値で買い取りだしたおかげで、経営の改善と同時に、古紙リサイクルも進んだ。

古紙再生促進センターによると、回収率は94年から00年までは6ポイント上がったに過ぎないが、

00年以降は同じ6年間に15ポイント近く上昇し、72.4%になった。

まったくそのとおり、健全な市場が形成されていますね。その結果リサイクル率は改善される。

しかし記事は、リサイクルを進めているのに製品価格が上昇するということに、妙に気を使っているようです。

ただ、そのあおりを受ける再生紙メーカーも中小企業が中心。古紙の値上がりに加え、燃料費も高騰しており、

トイレットペーパーの小売価格へのコスト転嫁が進む。このため、値上げに歯止めがかからなくなる恐れもあるという。

繰り返しになりますが、それが市場原理。高すぎるものは自然売れなくなります。

記事は、大企業なら圧力をかけることで、「歯止め」をかけさせることができると言わんばかりです。ちょっとおかしい。

温暖化防止の点から古紙を見直す動きも出ている。

日本製紙(東京)は、古紙を100%使った印刷用紙の生産を9月いっぱいでやめ、配合率を30~70%程度に切り替える。

質のいい古紙の調達が輸出との競合で難しくなる一方、紙の白色度を上げたり、小さなシミを除いたりすることヘの要望が強く、

上質な紙をつくるために薬品やエネルギーの投入量が増えてきたためという。

同社の説明では、二酸化炭素(CO2)の排出量について、

古紙だけでつくるのと古紙を使わず木材チップからつくる場合を比較すると、排出量全体では古紙の方が、

木材チップの86%にとどまった。

ただし木材チップには、黒液というバイオマス燃料が含まれ、製造段階のエネルギーの半分以上をまかなうことが可能だ。

それを燃やして出るCO2は伐採前の樹木が大気から吸収した分と考えられ、温暖化とは関係ないとみなされる。

結果的に、古紙の方が温暖化につながるCO2排出量は多くなるという。

この理屈を突き詰めると、バージンパルプと古紙の使用割合は、燃料・原料価格によって変わることとなります。

今後燃料価格低下はあまり期待できないことから、古紙使用割合は減少するでしょう。

それは、再生可能エネルギーへの依存を高めることになり、望ましいことになります。

ここで、100%再生紙生産中止が日本製紙1社の事例であることを指摘しておきます。

最大手の王子製紙はじめ他社がフルラインアップをやめる発表はありません。

この方針に対し、集団回収に取り組む市民らからは「一部の上質な紙に限った話で、下水に流すトイレットぺーバーなどは

CO2の面からも古紙がいいはず」と異論が上がっているという。

森林伐採が進み、結果的にCO2が増える懸念も消えない。

この部分は全く不可解です。

まず、「下水に流すトイレットペーパー」が何故古紙がいいのか。CO2といったいどのような関係があるのか、

一切不明です。

苦しい論理展開なので、記者責任ではない、集団回収に取り組む市民の意見としているようです。

この新聞には時々このようなはぐらかしが見られます。

つぎの「森林伐採が進み、結果的にCO2が増える懸念」はいっそう根拠が無い。

熱帯雨林の森林伐採は環境破壊として危惧されているが、製紙用材は亜寒帯の針葉樹林で、

こちらは計画利用で再生可能な森林資源と広く認められています。(製紙業界HP)

将来は、途上国の成長で古紙需要もまずまず高まるとされる。

しかし、再生紙メーカー丸富製紙の小脇康道副社長は「中国などが不況になれば、日本国内の古紙がだぶつき、

リサイクルの仕組みが崩壊する恐れもある」と、古紙リサイクルのもろさを指摘する。

リサイクルがもろいのは困りものですが、記事責任で提起しているのでしょうか。

中小規模が多い回収業者・再生紙トイレットペーパー業者の立場でしょうか。

現状が望ましいものとしても、紙の多消費社会は考えものであるし、いずれは頭打ちが起こるでしょう。

【ページトップへ】

asahi.com 2008年1月16日(水)22:34 ;郵便はがき全5社、古紙配合率偽装

日本製紙社長辞任へ

昨年から、古紙配合率の偽装を修正しようとしていたのでしょうか。

技術の世界は嘘が無いと信じていたかった。

日本製紙の再生紙の年賀はがきが契約で決めた古紙の配合率を大幅に下回っていた問題で、

日本郵政は16日、08年用年賀はがきに限らずすべての再生紙はがきについて、

全納入メーカーが契約内容より低い配合率で納入していたと発表した。

日本製紙の問題をきっかけに調べたところ、北越製紙、三菱製紙、大王製紙、王子製紙の各社でも同様の「偽装」が判明した。

日本郵政は「配合率40%」で発注しているが、高いメーカーでも20%だったという。

日本製紙の親会社、日本製紙グループ本社の中村雅知社長(66)は同日記者会見し、

他の製品でも配合率を「偽装」していたことを認め、全容を解明し次第、引責辞任する意向を表明した。

【ページトップへ】

47News2013年10月01日 「海洋気象台」が消滅 気象庁の組織改編

後になって気付いたのですが、10月1日から神戸海洋気象台が神戸地方気象台に改組されていました。

海洋気象台は管区気象台級でしたが、改組により一段下級の地方気象台になりました。

気象庁の組織改編に伴い、函館(北海道)、神戸、長崎の各海洋気象台が1日、地方気象台に変わった。

舞鶴海洋気象台(京都)は本庁組織の「日本海海洋気象センター」に改編。

これにより、全国で海洋気象台という組織はなくなった。

海洋の解析や予測に関する業務を札幌や大阪といった管区気象台などに集約し、機能強化を図る。

最も古い神戸海洋気象台は1920(大正9)年設立で歴史は90年余り。

函館は42年、舞鶴と長崎は47年に設立された。 【共同通信】

日本が世界の生産拠点であった高度経済成長期の1980年には世界3位のコンテナ取扱い量を誇った神戸港は、今は世界44位。

国内でも東京(24位)横浜(29位)名古屋(39位)より下の44位となりました。

次代の重点港湾としての位置付けであるスーパー中枢港湾は、大阪と併せた阪神港としての認定です。

すでにアメリカ総領事館を始めとする在外公館は全て大阪に移転しています。

港湾としての地位が低下し、海運会社の本店支店も次々流出した今、気象予報業務の拠点のみが残るはずもないことでした。

それでも、全国が一様な組織となり気象台の特色が無くなっていくのは寂しいことです。

寂しいだけでなく、東京の見方とは違った観点から天文気象を読む台がなくなって、チェック機能が失われねば良いとおもいます。

【ページトップへ】

日経新聞2017年8月24日 地中送電線一部に穴 大阪の大規模停電 11時間後に復旧

8月23日の早朝、大阪北部の広い地域で停電が発生し、最大約3万4千戸が停電、復旧まで約半日を要しました。

停電が広範囲で長時間に及んでいることを聞いた時、

昨年2016年10月12日午後に発生し、東京の広い範囲で最大約37万軒(のべ58万軒)に及んだ停電を思い出した人は多かったことでしょう。

この停電は新座の東電地下洞道内に設置された、古いOFケーブル(オイルフィルドケーブル)の絶縁油が劣化漏出して着火したものでした。

当然、関電事故でも同様の原因であったのではないか、と疑います。原因は実はCVケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)の絶縁劣化短絡でした。

23日中に関電は事故の概要と原因をプレスリリースしていました。新聞各紙が翌朝の朝刊に記事を掲載する時間は十分にありました。ところが、・・・

・・・マンホール内を調べたところ、4本の送電線のうち1本の線を覆う絶縁体に直径約2センチの穴が開いていた。

穴の周囲には焦げた跡も確認されたほか、絶縁のためケーブル内に充填する油の量も減少していたという。いずれも昨年9月の定期点検では異常はなかった。

この記事では絶縁油充填OFケーブルの事故と誤解されかねません。現実に私もそう思い込みました。つぎに関電のプレスリリースです。

2017年8月23日関西電力株式会社 大阪市東淀川区、吹田市、摂津市の一部で発生した停電について [第三報]

本日、05時43分頃、大阪市東淀川区、吹田市、摂津市の一部で停電が発生しました。

原因と思われる吹田市高城町付近の地中送電線における不具合の特定を実施すべく、当社従業員が吹田市高城町のマンホール内を確認したところ、

当該マンホールに敷設されているCVケーブルとOFケーブルのうち、CVケーブルに穴が開いていることを確認しました。

また、OFケーブルについて、目視で確認できる範囲において、外観上の異常は見られませんでしたが、

当該ケーブルに油を充填しているタンクの残油量を確認したところ減少していることを確認しました。

(以下略)

もっと要点を押さえた記事を書いてください。他紙より高い購読料をとっているんだから。

【ページトップへ】

日本経済新聞 2019年11月2日土曜日 新エネのアキレス腱

将来の気候温暖化を防ぐため、エネルギー源の転換、脱二酸化炭素が叫ばれています。

その代表格が太陽光発電、風力発電の再生エネルギーであり、供給安定化に不可欠なものが蓄電池です。

伝えられることは少ないが、それらの技術にはアキレス腱があります。

今日の新聞から、2題取り上げました。

再生エネ 災害に備え急務

(略)特に被害が大きかったのは9月上旬の台風15号だ。

5万枚の太陽光パネルを設置する千葉県市原市の水上メガソーラーでは、強風にあおられたパネルが破損するなどして火花が散り、周辺部材から火災が発生したもようだ。

運営する東京センチュリーと京セラは復旧作業と原因調査を進めるが、長期化の様相を呈している。

業界関係者は「数億円のコストがかかる可能性もある」と話す。

(略)風力発電も同様の課題に直面する。

18年の台風20号では、兵庫県淡路市の風力発電設備が根元から倒壊した。

16年には風力発電国内首位のユーラスエナジーホールディングス(東京・港)の鹿児島県の発電所が台風の直撃を受け、風車の軸部分や羽根が折れた。(略)

中国で電池発火相次ぐ

中国で電気自動車(EV)など新エネルギー車の発火事故が社会問題となっている。

2019年5~7月に発生した新エネ車の発火は約80件に達し、原因が特定できた発火事故のうち約6割は電池の問題だという。

北京で過去10年に起きた重大火災で3分の1を電動スクーターなどの発火が占め、中国全体の18年の火災原因をみても電気関係が最も多い。(略)

今年のノーベル化学賞はエネルギー密度が高いリチウムイオン電池の開発者に与えられ、エネルギー転換促進を支持するものでした。

しかし過去に発生したノートPCやボーイング787の蓄電池発火事故は、まだ記憶に新しく、技術上のリスクを払拭しきれていません。

【ページトップへ】

日本経済新聞 2020年(令和2年)10月8日(木曜日) 大機小機 磁気嵐のリスクに備えよ

いつもはお堅い経済時評の、日経新聞経済・金融欄のコラムに、科学の話題が取り上げられていました。

それも、歴史的な観点から見る天体物理現象と、とても知性的な感のある科学技術社会論とも言える内容です。

1859年のキャリントン・イベントという太陽嵐による電磁障害は、初めて聞いたものです。

詳細は記事をお読み頂くとして、地磁気と磁気嵐について基礎的な説明をしておきます。

地球内核が巨大な磁石となっていて、延びた磁力線が南極近くから北極近くへ繋がるこため、引かれる磁針は南北を指します。

この磁力線の方向、強さが大きく乱れた状態を磁気嵐あるいは地磁気嵐と言います。

磁気嵐の強さは、地磁気の水平成分の変動幅(較差)で表されます。単位はnT(ナノテスラ)となります。

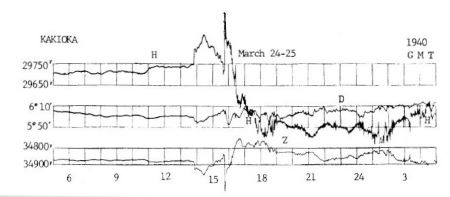

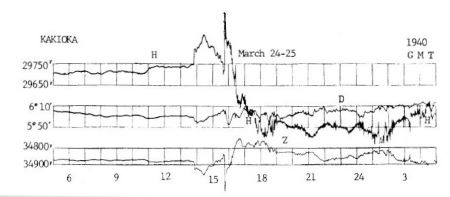

右のグラフは1940年3月24日に茨城県石岡市柿岡の地磁気観測所で観測した最大級の巨大磁気嵐(水平成分(H)の変動幅:661nT)です。

日本では柿岡の外に女満別と鹿屋に観測施設がありますが、変動は一律ではないようです。

1883年3月第一回国際極年事業に協力するため、東京赤坂区今井町の臨時観測所で日本の地磁気観測が開始されました。

本格的な観測は、1913年1月柿岡で始まりました。

少なくとも日本では、キャリントン・イベントがどの程度の規模であったかは、観測されていなかったわけです。

日経新聞の記事に戻ります。

2012年7月23日に発生した非常に強い太陽表面の爆発が生んだフレア(プラズマ粒子の嵐)は地球軌道の一部を超えていった。

この爆発が1週間早く発生していたとすれば、地球は1859年に世界規模で発生した強力な磁気嵐と同じ現象に見舞われていたとみられる。

1859年9月1日から2日にかけて発生した磁気嵐では、黎明(れいめい)期の電信通信網が大打撃を受けた。

当時米国では、鉄道網の建設に沿ってモールス信号による電信網が建設され、列車の運行情報、金融経済ニュース、金融取引情報などが伝達されていた。

磁気嵐に伴って電線やコイルが発熱し火災を発生させたほか、電信技士が電気ショックを感じた。

また強い磁気嵐は極地帯でしか見られないオーロラを広範な地域で発生させ、赤道に近いキューバやタヒチで非常に明るいオーロラを発生させた。

このエピソードは磁気嵐を発生させた太陽表面の爆発を観測した天文学者の名前にちなんでキャリントン・イベントと呼ばれる。

19世紀と違い今日では、電力やエレクトロニクスに依存する度合いが格段に高まっている。

強力な磁気嵐は、多数の変圧器や発電機を破壊して電力供給網を使用不能にするだけでなく、

コンピューターの内部配線や記憶装置、全地球測位システム(GPS)や通信衛星を使用不能に陥らせる。

特にコンピューターは強力な磁気嵐に対して脆弱で、金属板などで十分に遮蔽されていない限り、大部分が使用不能になると予想される。

こうした磁気嵐のリスクに対しては地理的に離れた場所にデータセンターを置くタイプのバックアップでは無力であり、

磁気嵐に対する遮蔽機能を持たせる必要がある。

キャリントン・イベントほどの強力な磁気嵐の発生頻度は低く、数百年に1回と推定されている。

しかしそれを下回る中規模の磁気嵐は百年に数回発生している。

日本でも、日本書紀に620年、682年のオーロラ(赤気)の記録があるなど複数の記録が残されている。

これまでのデータは主に紙で保存されてきた。紙の記録は火災や水害に弱いが磁気嵐には影響を受けない。

記録の媒体が磁気ディスクに移行するに伴い、磁気嵐によるデータ被害への備えが重要になってくるだろう。

(山河)

磁気嵐の頻度は多くないものですが、そして近年は太陽活動が低調であるため顕著になっていませんが、大小は別として必ず障害は発生します。

昨今、政府がデジタル化を推進しています。世界はデジタル信号でつながり、データが磁気記録で保存されています。

大きな磁気嵐による障害で受ける損害は、2020年10月の東証のトラブルやコロナ禍程度では収まらないであろうことは明らかです。

【ページトップへ】

GIZMODO 2020.12.03 19:30 アレシボ天文台の電波望遠鏡、ついに崩壊

アレシボ天文台は1963年にプエルトリコに完成した電波天文台です。固定アンテナながら地形を利用した300mの大口径アンテナは、深宇宙観測に威力を発揮しました。

高校生時代に、ブルーバックス等で天文宇宙関係の本を読み漁っていたときに知って、桁外れのスケールに心躍らせました。

もはや改修は不可能…。

プエルトリコのアレシボ天文台に設置されている電波望遠鏡が、現地時間の12月1日午前7時55分ごろに崩壊したとの知らせが現地の報道機関や当局から届きました。

11月19日に運用停止と解体が言い渡された矢先に起きた、あまりに唐突な最期でした。

アレシボ電波望遠鏡の反射鏡は直径305メートル。2016年に中国科学院国家天文台の「FAST(500メートル開口球面電波望遠鏡 )」が建設されるまでは、

世界最大の電波望遠鏡として数々の科学的ブレイクスルーに貢献してきました。

反射鏡の137メートル上空には受信機が設置されたプラットフォームが3本の支柱によって吊り上げられていましたが、

今回の事故ではこのプラットフォームが落下したとみられています。

8月に補助ケーブルが断線・落下し、11月初旬にはメインケーブルも落下して以来、いつこのようなことが起きてもおかしくない状況が続いてはいたのですが…。(以下略)

2014年にプエルトリコで起こった地震で、2ヵ月間観測不能となったが、運用再開されています。

ハッブル宇宙望遠鏡などの軌道天文台や、再び建設ブームになった巨大可視光望遠鏡群などと競合し、運用経費削減もあってか、近年劣化が顕著になってきたようです。

2021/12/9 17:42 日本経済新聞 電子版 商船三井、風を利用してつくった水素でヨットを航行

商船三井は9日、風を利用してつくった水素でヨットを航行する実証実験を成功させたと発表した。

強風時には風力で航行しつつ、風力を使い水中タービンで発電する。

水素を船上で生産・貯蔵し、燃料電池を発電させて船を動かす。2030年までに大型船での技術活用を目指す。

20年11月に始めた「ウインドハンタープロジェクト」の一環で、

大内海洋コンサルタントや日本海事協会、海上技術安全研究所などと技術開発を進めてきた。

11月24日から計5回の試験航行をした。

風による発電で水素を生産、貯蔵し、水素をつかった燃料電池で発電、電動プロペラで推進する、という一連のサイクルを成功させた。

24年までに長さ60メートル級の帆船で実証し、30年までに大型貨物船の開発や建造に踏み切りたい考え。

商船三井は国内海運大手としていち早く、50年に温暖化ガス排出実質ゼロという目標を掲げた。

重油より二酸化炭素(CO2)を約25%削減できる液化天然ガス(LNG)などに燃料を切り替えるとともに、

水素やアンモニアなどを活用した次世代船の開発を急ぐ。

2009年に東京大学の産学共同研究プロジェクトとして始まった「ウインドチャレンジャー計画」は、

2018年1月から商船三井・大島造船所を中心に、硬翼帆によって推進する船舶『ウインドチャレンジャープロジェクト』に引継がれた。

プロジェクトは2019年に基本設計が終了したが、

2020年11月に、上記の風力と水素を活用したゼロエミッション事業『ウインドハンタープロジェクト』が立ち上がっている。

要素は三つ。風力を推進力に転換する「帆」、水素を作るための「水中タービン」、

水素を使い燃料電池で発電して駆動する「電動プロペラ」である。

商船三井のウェブページにある図を見ていると、昔、NHKの人形劇で見た、風車で風を受けてゴム紐を巻き上げながら、

そのゴム紐がほどける力でプロペラを回す、永久動力船に極めて似ている。

風力に強弱が有るため、推進力以上の力があるときゴム紐を巻き(水素を貯め)、風が弱くなれば貯めた力を使うだけ。

まるで子供だまし、といってはSDGsに反するか。

しかし、こんな怪しげなアイデアに巨額の国費や民間資本を投入することで、既に10年以上、

そしてこれから10年近く、造船関連会社に飯を食わせるだけの余力が日本に残っているのだろうか?

2022年1月16日 2:00 日本経済新聞 電子版 原初の星・生命探索へ発進 米国、世界最大の宇宙望遠鏡

ジェームズ・ウェッブ望遠鏡がようやく打ち上げられたようです。

米航空宇宙局(NASA)などが開発した世界最大の宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ(JWST)」が2021年12月に打ち上げられた。

無事に宇宙で望遠鏡を展開し、月よりも遠い観測地点へ飛行している。

22年7月ごろには本格的に観測を始める予定だ。

多くの成果をあげてきたハッブル宇宙望遠鏡の約100倍の感度があり、

宇宙で最初に生まれた星の発見など、宇宙の研究にブレークスルーをもたらすと期待される。

「まだ夢のようだ」――JWSTの打ち上げについて、計画に関わる国立天文台助教の安井千香子さんは声を弾ませる。

JWSTが計画されたのはおよそ30年前。大幅な計画の遅れや予算超過を乗り越えて、ようやく打ち上げにたどり着いた。

規模や性能は桁外れだ。性能を支える望遠鏡の口径は6.5メートルとハッブル宇宙望遠鏡の3倍近い。

観測装置と合わせた感度は約100倍に向上した。投じられた資金は最終的に約1兆円と当初計画の20倍程度に達した。

NASAが掲げる目標には

① 誕生して間もない時期の宇宙の観測

② 銀河を構成する恒星や惑星などの物質の起源の解明

③ 星の一生の研究

④ 太陽系以外の世界の観測がある。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の口径は6.5メートル。

ハッブル宇宙望遠鏡とは違う赤外線望遠鏡で、太陽や地球の熱影響を受けやすいため、ラグランジュ2地点を回る軌道に投入された。

設置場所も独特だ。太陽と地球を結ぶ直線を延ばした先、地球から150万キロメートルの場所にとどまって観測する。

太陽と地球の重力の釣り合いで同じ場所に位置を保ちやすい「ラグランジュ点」と呼ばれる場所のひとつだ。

地球を挟んで常に太陽とは反対側に位置し、常に観測できる。

ハッブル望遠鏡は地球上空約550キロメートルを周回しており、観測できない時間があった。

ただ150万キロメートルは地球から月までの距離のおよそ4倍で、不具合が生じても修理に行くことは事実上不可能だ。

ハッブル望遠鏡では打ち上げ後に不具合が見つかったとき、スペースシャトルで宇宙飛行士が修理に向かったが、同じようにはいかない。

本格的に観測を始めるのは22年7月ごろの予定で最長10年の運用を見込む。

順調に稼働すれば宇宙や物理学の研究に新たな突破口を開くことは間違いなく、期待は大きい。

(編集委員 小玉祥司)

定番のSFやアニメ話題であったラグランジュポイントに、継続的に活動する衛星が投入されるような日がとうとう来ました。

最近話題のPHAや流星物質、スペースデブリ等の衝突で、1兆円が特大宇宙ゴミにならないよう切に願います。

もちろんリスク計算はすんでいるだろうし、雑多な物体が集まって来ると予想されるL2へ直接投入しないのは、リスク回避のためでしょうけれど。

PHA:Potentially Hazardous Asteroid:潜在的に危険な小惑星

地球近傍小惑星の中でも、特に地球に衝突する可能性が大きく、なおかつ衝突時に地球に与える影響が大きいと考えられる小惑星のこと。

流星物質:meteoroid

直径がおよそ30μmから1mの固体かつ天然の物質で、惑星間空間を移動したり惑星間空間から飛来したりするもので、

大気圏で流星現象を引き起こす原因となる物体のこと。

スペースデブリ:space debris or orbital debris:宇宙ゴミ

なんらかの意味がある活動を行うことなく、地球の衛星軌道上〔低・中・高軌道〕を周回している人工物体のこと。

【ページトップへ】

日本経済新聞 電子版 Data Finder EV苦戦 中古市場が映す

2022年5月

地球温暖化防止のため脱炭素社会への取組みが急速に進められているように見えます。

しかし報道や自動車製造会社のEVライナップにかかわらず、消費者の購入意欲はEV車へは向かっていないようです。

「充電が不便」見切り売りも

電気自動車(EV)の中古車が市場に出回り始めた。

売買情報サイトのデータを分析すると、EVはガソリン車やハイブリッド車(HV)より走行距離が短く、

新車に比べた値下がり幅も大きいことがわかった。

充電設備の少ない不便さなどから早めに手放す傾向が見られ、中古車市場がEVの苦戦を映している。

(略)

EV中古車は割安感が大きい

理由の一つは電池にある。中古電池の性能は走行距離だけでなく急速充電や家電への給電回数にも左右される。

劣化度合いの判断はエンジンより難しく買い手が不安を感じる場合も多い。

メーカーのバッテリー容量の保証期間である8年などを超えるとなおさらでバッテリー交換に数十万円かかることも価格に響く。

中古車売買のカレント自動車の担当者は「EVを手放した人の半分は別のEVに乗り換える。あとの半分はガソリン車に戻る」と話す。

EV離れを防いで普及を促すには充電インフラの拡充や電池の性能向上を急ぐ必要がある。

(以下略)

EVステーションでの充電に半時間程度を要することを思えば、充電インフラ拡充だけでは不便さの解消は無理であると判ります。

設置費用を考えると、既存、新築いずれのマンションにおいても立体駐車場への充電装置設置は絶望的に見えます。

交換バッテリー製造費用や充電電力の送電ロスを適正に考えると、高効率ハイブリッド車のメリットが大きいように見えますが、いかがなものでしょう。

【ページトップへ】

明治用水の取水堰(頭首工)河床で漏水孔が発生し、貯水ができずに用水供給が止まってしまう事故が発生しました。

中日新聞の第一報から。

2022年5月18日 05時05分 (5月18日 15時06分更新) 中日新聞 電子版

明治用水で大規模漏水 豊田など、131事業所で給水停止の恐れ

愛知県は十七日、矢作川から用水を取水する堰(せき)の施設「明治用水頭首工」(同県豊田市)で大規模な漏水が起きたため、

周辺の自動車関連企業など百三十一事業所への工業用水の供給ができなくなる可能性があると発表した。

同日夜の時点で漏水の復旧のめどは立っていない。

(以下略)

続報です。

2022年5月18日 16時00分 (5月18日 16時00分更新) 中日新聞 電子版

「把握は15日、原因は堰下部の穴」 明治用水漏水、農政局が会見

愛知県の矢作川から農業用水や工業用水を取水する堰(せき)の施設「明治用水頭首工」(同県豊田市)で大規模な漏水が発生した事故で、堰を所管する東海農政局は十八日、記者会見した。堰の下部に穴が開いたことが原因と説明。(略)

東海農政局によると、堰の下部に何らかの原因で大きな穴が開いており、取水できない状態が続いている。

穴をふさぐ修繕工事のめどは立っておらず、当面は周辺の工場の操業を止めないことを優先。

工業用水に必要な量を川からポンプでくみ上げる措置を始めた。

農政局が、何故か工業用水取水を優先しています。

ただ、農業用水にはさらに毎秒五立方メートルが必要。田植えの時期だが、東海農政局は「農業用水は何日かは待ってもらう」と話した。

この漏水で、西三河地方八市の農地で農業用水が使えない事態となっている。

「対応後手に」農政局が陳謝

明治用水を所管する東海農政局の小林勝利局長は十八日、記者会見を開き、十五日には漏水を把握していたことを明らかにし

「これほど急激に水が抜けるとは想定していなかった。対応が後手に回り、発表が今日になってしまった。

結果的に遅くなってしまったように見える点は申し訳ない」と陳謝した。

十五日の発覚後、石を投入するなどして対応していたが、効果がなかったという。昨年十二月にも小規模な漏水があった。

現場周辺では耐震化の工事をしていたが、漏水が起きた場所に直接影響のある掘削はしていないという。

小林局長は「まったく因果関係がないというのは難しい」と説明した。

明治用水頭首工 主に愛知県内を流れる矢作川から工業や農業用水を取り込むため、川をせき止めて水位を上昇させ、明治用水に流すための施設。

1958年完成。用水路の頭首部に設置されることから「頭首工」と呼ばれる。東海農政局が所管し、明治用水土地改良区が管理している。

同改良区の資料などによると、型式は「フローティングタイプ」で、堤長は167.3メートル。

明治用水は1880(明治13)年に通水し、これにより流域の水田面積が拡大、農業が発展した。

【ページトップへ】

明治用水はかつては(今も?)教科書にも載っていた国家的プロジェクトでした。

最初設置された頭首工は堰で、なかなかしっかりしたものだそうです。

土木学会 選奨土木遺産(土木学会ホームページから抄出)

明治用水旧頭首工

- 名称:明治用水旧頭首工(めいじようすいきゅうとうしゅこう)

- 所在地:愛知県 豊田市

- 竣工年:明治42年

- 選奨年:2007年

- 選奨理由:農業用水史上初期の横断堰堤で、服部長七考案の人造石による大規模な堰堤の現存する唯一の例と云われている。

日本の伝統的な左官技法である「たたき」は、まさ土と消石灰に水を加えてよく練り、突き固め、たたき締めて積みあげていくものである。

その表面を自然石で張り石構造にして強度を高め、土木構造物に応用したのが「人造石」である。

人造石は、時間が経つと炭酸ガスを吸収して元の石灰石のように硬くなる特質を有し、

鉄筋コンクリート工法が普及するまでの過渡期の技術として、明治中頃から大正期にかけて、港湾の防波堤、護岸、用水路などに広く用いられた。

この人造石を生み出したのが、三河国碧海郡北大浜村(現・愛知県碧南(へきなん)市)出身の服部長七であった。

現在、旧頭首工遺構として、人造石造取水堰の一部である排砂門5門と船通し閘門が、矢作川の川面にわずかに湾曲して一列に並んでいる。

1966(昭和41)年、矢作川が一級河川となった際、河川管理上不適当として取り壊しが始まったが、

人造石造取水堰は堅牢で約1/3を残し解体工事が放棄されたのだという。

更新された堰本体、あるいは耐震工事に欠陥があり、そのため脆弱となり漏水が発生したものなら、先人に会わす顔が無い。

また破損原因が老朽化であったとしても、昨年10月に和歌山県で水管橋が落橋したように、

事故が起こるまで等閑視していたのではないか。

日本経済新聞 電子版 必要性薄れた信号機を撤去 無視誘発、安全意識に支障

2022年5月29日 5:00

信号機を撤去する動きが少しずつ広がっている。

車の流れが変わり通らなくなった、施設の廃止や閉鎖で横断する歩行者が減った――。

そうした場が対象だ。

整備時と違い、撤去を求める声が上がることは少ない。

だが設置し続けると、更新や維持管理にコストがかかるだけではない。

「どうせ車が来ないから」と信号無視の横断が増え、規範意識を損なう恐れもある。

必要性が薄れた信号機は放置しない。それは人口減少社会の安全や施設整備を考える上で大切になる。

(兵庫県尼崎市の撤去例、略)

警察庁は2015年、信号機設置の指針を制定。

必要性の低下した信号機をそのままにしておくと信号無視を誘発するほか、

車を不要に停止させて交通の安全や円滑な通行に支障をきたすとして、都道府県警察に撤去の検討を促した。

(兵庫県警察の撤去状況と構想、略)

日本は設置の密度が高く、「信号機大国」と呼ばれている。

ただ、住民が必要ないと感じている場所も多いのではないか。

他の対策を講じながら、ルール順守とマナーによる安全を誇る国を目指したい。

(堀田昇吾)

【ページトップへ】

職場や自宅のまわりでもいらないと感じる信号機はいくつかあります。

渡るのに邪魔で、小さな罪悪感を感じながら違反をしているところもあります。

2015年の指針制定が遅すぎた感がある。

確か信号機の無いラウンドアバウト(環状交差点)が巷間で話題になったのも、その頃だったような気がして調べてみたら、

JAF「クルマ何でも質問箱」に、まさに「[Q]ラウンドアバウト(環状交差点)とは?[A](略) 2014年09月現在」と出ていました。

人口の多い市街地ではまだ、あまり普及していませんけれど。

最近、消費電力が少ないLED信号機への付替えが目立ちますが、その陰で撤去もすすめ経費の節減に務めているようです。

そういえば2年位前から、信号機の無い交差点で渡ろうとしている歩行者には一旦停止をするよう、指導強化がはかられるようになっています。

これも信号機撤去をすすめるための措置であるように見えてきます。

歩行者の安全が図られ、ストレスが減ることには賛成です。

この記事は、翌朝の新聞に掲載されていました。

NHK NEWS WEB 博物館などで古文書食べる害虫「シミ」相次いで発見 外来種か

2022年9月23日 18時21分

博物館などで紙の資料を食べることから害虫とされる「シミ」について、

国内ではこれまで報告が無かった種類が全国で相次いで見つかっていることが分かりました。

従来の「シミ」より繁殖力が高いとみられ、専門家は、文化財などに被害が出るおそれがあるとして、

対策が必要だとしています。

紙を食べる昆虫、「シミ」は、博物館などに保管されている古文書などを損傷させる害虫として知られています。

東京文化財研究所などのグループによりますとこの数年、国内の博物館などからこれまで知られていた種類とは異なる「シミ」が

相次いで報告されたことから、DNA解析などを行ったところヨーロッパや中米などに生息する外来種とみられることが分かったということです。

この「シミ」は体長が1センチほどで色が白っぽいということで、

グループでは、和名として「ニュウハクシミ」と名付けました。

グループによりますと少なくとも国内の7か所で確認され、1か所で100匹以上捕獲されたケースもあったということで、

メスしか見つかっていないことなどからメスだけで繁殖できる可能性があるということです。

グループでは繁殖力が非常に高いため、

従来の対策では十分ではない可能性があるとして全国の博物館などに注意を呼びかけています。

東京文化財研究所保存科学研究センターの佐藤嘉則室長は

「北海道から九州まで全国的に見つかっていてどんどん被害が出てくる可能性がある。

紙の資料の保管法について改めて検討が必要だ」と話していました。

見つかった「シミ」とは

今回見つかった「ニュウハクシミ」は、大きさ1センチほどで、

体全体が白っぽい色の「うろこ」で覆われていて、長い触角があるのが特徴です。

これまで国内では報告が無く、和名が無かったため、今回、

東京文化財研究所などのグループが和名として新たに「ニュウハクシミ」と名付けました。

この数年、国内の博物館などから害虫を捕まえるトラップで捕獲されたという報告が相次いでいるということで、

これまでに北海道から九州までの少なくとも7か所から捕獲の報告が寄せられているということです。

従来のシミは、捕獲されても、1か所で1匹、2匹程度だったのに対して

「ニュウハクシミ」は100匹以上捕獲されたケースがあったということです。

また、これまで見つかった「ニュウハクシミ」は体の特徴からすべてメスで、

研究のためにメス1匹だけを飼育しても次々と増えたことなどから

メスだけで繁殖できる可能性があるということです。

「ニュウハクシミ」は、100年以上前の1910年にスリランカで初めて報告され、

2017年にヨーロッパでも初めて確認されたということで、

これまでにおよそ20か国で見つかっているということです。

グループによりますと、

ヨーロッパなどでは新型コロナウイルスの影響で博物館などが閉館していた間に繁殖した可能性が指摘されているということです。

古文書への影響は

「シミ」は、主に紙を食べる昆虫で、

古文書や古本などの資料に被害を及ぼす“文化財害虫”として知られています。

紙の表面をなめ取るように食べることから古文書の文字などが失われてしまうため一度、

被害にあうと復元が難しいとされています。

ただ、これまで国内で知られていた「シミ」は短期間で急速に増えることはなく、

温度や湿度の管理や清掃などを適切に行うことで、文化財への被害を防ぐことができていたということです。

東京文化財研究所などのグループでは新たに確認された「ニュウハクシミ」は詳しい生態が分かっておらず、

従来の対策だけでは文化財に被害が出るおそれがあるとして、全国の博物館などに注意を呼びかけるほか、

殺虫剤など駆除の方法について研究を急いでいるということです。

【ページトップへ】

なんとなく見ていたテレビで見た話です。Web版では丁寧な説明があり、さらに深く情報が提供されています。

このシミはメスだけ見つかっていて、メスだけ飼育しても繁殖することから単性生殖の可能性が高いようです。

また、新型コロナウイルスの影響で閉館期間中に繁殖した可能性が指摘されているとありますが、欧米でも増殖が問題になっているようです。

私が見る被害は、紙に迷路のような穴ですが、表面をなめ取るように食べるとは知りませんでした。

シミは紙魚と書きますが、英語でもBookwormではなくsilverfishと綴ります。

細くキラキラしたメタリックシルバーの姿は、自然に魚に見えると思います。

ところで、こうして書き写してみると、新聞各社に比べ、NHKのNEWSWEBはセンテンスが長いことに気づきました。

読むときはもう少し短いほうが判りやすいように思いますが、順々に聞いて理解するには不都合はないのでしょう。

ヒトの文化活動は、まず発語ありきでしたね。

日本経済新聞 電子版 ゴッホ「ひまわり」に液体かける 環境活動家、損傷なし

2022/10/15 15:11

【ロンドン=共同】ロンドンの美術館、ナショナル・ギャラリーで14日、展示中のオランダ出身の画家ゴッホの絵画「ひまわり」に

環境活動家2人がトマトスープとみられる液体をかける騒ぎがあった。ロンドン警視庁が20代の2人を器物損壊などの疑いで逮捕した。

絵画はガラスで覆われており損傷はなかった。英メディアが報じた。

スカイニューズ・テレビなどによると、石油の利用をやめるよう訴えるTシャツを着た女性2人が壁に掛かった絵画に近づき、

それぞれが手に持っていたトマトスープの缶から赤っぽい液体をかけた。

うち1人が「芸術と命、どっちが大事だ?」と叫んだ。絵画のフレームが損傷したという。

【ページトップへ】

絵にはガラスが被せてあったので損傷は額だけで済んだそうです。

近年このようなデモンストレーションが頻発しているようです。

「モナ・リザ」はケーキが投げつけられ、「プリマ・ベーラ」は接着剤を付けた手を押し付けられたそうです。

芸術と毀損しても、温暖化対策が進むとは思えない。ただの売名行為でしかないでしょう。

こんなことを続ければ、環境問題活動家は社会から理解を得られず、犯罪者集団(実際、犯罪です)とみなす評価が固定するだけです。

環境問題活動家と日本捕鯨の係争でも、実力行使が先行していました。

その時も話し合いを目的とするのではなく、世界に主張を訴える手段にしていたと記憶しています。

日本経済新聞 電子版 名画モナリザにスープ、ガラスで無事 環境活動家拘束

2024年1月29日 9:16

【パリ=共同】パリのルーヴル美術館で28日、レオナルド・ダビンチの名画「モナリザ」に女性活動家2人がカボチャのスープをかけた。

絵は強化ガラスで保護されており無事だった。

2人は「健康で持続可能な食べ物への権利」を求める運動の一環だったという。

警察は2人を拘束した。フランスメディアが伝えた。

(略)

モナリザは2022年5月にも、男がクリームがのった菓子を投げつける事件があった。

【ページトップへ】

モナリザは頻繁に狙われるようです。

毎日新聞ニュースサイト 明石川から取水廃止へ 25年度めどに 市が水源転換方針

毎日新聞 2020/6/23 地方版(兵庫)

有機化合物を確認

明石市は22日、上水道の主要な水源である明石川について、2025年度をめどに取水をやめる方針を明らかにした。

暫定目標値が新たに設けられた2種類の有機化合物が川の水に含まれていることが判明し、浄化後も影響が残るためだという。

市は水質について「健康への問題はない」とする一方で「根本的な解決を図る」と説明している。

大阪・淀川水系から取水する一部事務組合・阪神水道企業団(神戸市東灘区)からの新規受水を進めて取水廃止を目指す。

【浜本年弘】

市によると、2物質は有機フッ素化合物のPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)。

泡消火剤や調理器具、半導体などに利用されてきた。人体への影響が指摘されているが、十分な知見は得られていない。(以下略)

【ページトップへ】

2年半も前の記事です。職場で明石市水道局設備についてトラブルがあって、そのついでに話題に上ったものです。

かつて明石は、地下水を水源としていたので水道水はカルキ臭の多かった神戸より格段においしいと定評がありました。

しかしその当時から需要増に備えて明石川に取水堰を設けていました。その取水堰は明石市境を遡った、旧神明上明石橋上流側に設けられています。

神戸市が市境に下水処理場を設けることになったので、補償工事として神戸市が堰を上流に移設したものです。

それ以来、需要増につれ、明石の水源に占める明石河川水の割合は3割まで迫っていました。

それを、表流水を放棄するというものです。

処理場放流口は、堰を変えることで避けることができました。

しかしその後、神戸市西区の明石川流域のあちこちに公共、私営の廃棄物処分場が設けられています。

従来から有機化合物にかかえる処分場の放流水質が水質基準ぎりぎりの時もあり、基準が厳しくなれば基準を超過する有機化合物も検出されるでしょう。

しかし阪神水道企業団に加わり、流域を越えて淀川の水を受けたとしても、その淀川流域も多数の廃棄物処分場をかかえています。

明石市は自前の明石浄水場を休止し、代わりに神戸市の浄水場施設を借りて淀川水源水を浄水処理を行うことになるそうです。活性炭処理など同様の処理をするのでしょう。

自前をやめ金で解決することにしたようです。

ある意味で、目に見える汚れを排除しただけ(NIMBY(ニンビー:"not in my backyard")のバリエーション)であると思えます。

日本経済新聞 電子版 日本原電、発電ゼロで収入1.3兆円超 原発事故後12年で

2023/5/18 19:53

原子力発電専業の日本原子力発電が、原発が止まり12年間電力量販売が無いまま、経営を続けているそうです。

売り上げは、施設を保持するための言わば基本料金。

この記事はニュースというよりは、原電の現状の評論あるいは社説であるようです。

原子力発電専業の日本原子力発電(原電)が18日発表した2023年3月期の連結決算は、売上高が前の期比1%減の921億円だった。

再稼働を前提に大手電力から「基本料金」を受け取っており、原発が停止したまま12年間で計1兆3000億円超になった。

再稼働の手続きでミスを繰り返しており、資金が無駄となる状況を解消するためにも早期に体制を立て直す必要がある。

「審査をきちんとクリアしたうえで地域の皆さまの理解を得たい」。

原電の村松衛社長は同日、敦賀原発2号機(福井県)を再稼働させる意思を改めて強調した。

23年3月期の連結決算は純利益が25%減の18億円だった。原電は東海第2原発(茨城県)と敦賀2号機を持ち、独特の収益構造をしている。

東京電力ホールディングス、東北、関西、中部、北陸の各電力から契約に基づいて基本料金を受け取り、さらに売電収入を得る形で経営を成り立たせるビジネスモデルだ。

ただ、東日本大震災後の原発停止からは再稼働を前提に基本料金を受けており、原発の維持管理や審査申請の人件費などに充ててきた。

だが、敦賀原発では原子力規制委員会が4月、審査資料の記載ミスを理由に審査を中断。書類を修正し8月末までに出し直すように求めた。

原電は資料の誤記を繰り返してきた。規制委の山中伸介委員長は「これが最後のつもりで臨んでほしい」と通告した。

原電の企業体質に厳しい目が注がれている。村松社長は「重く受け止め、しっかりとした資料の提出に全力を挙げる」と語った。

再び不備があれば稼働できず廃炉につながる可能性もある。

体制の見直しを急ぎ、地質のデータなどの反映を厳重に確認する。順調にいけば10月にも審査が再開される見通しだ。

東海第2は規制委の審査に合格しており、24年9月までに安全対策の工事を終える予定だが、訴訟などで地元同意を得るメドが立っていない。

ミスを修正できない会社だとみなされれば信頼を得られず、再稼働はより遠のく。

政府は電力需給の逼迫や脱炭素に対応するため、原発を最大限使う方針にカジを切った。

23年夏以降に7基の原発を再稼働させる方針を示しており、東海第2も含まれる。

背水の陣で信頼を回復しなければ、国が描く戦略も成り立たなくなる。

(河野真央)

日本原電というスキームは、発電が順調に行われている間は単なる維持管理部門でした。

災害によって通常の運営が困難になった時にこそ、経営機能が働くときでした。

その肝心な時に国や電力会社の指示待ち姿勢をとり続け、内部統制すら果たせない。

スキームを変えるべき時のように思えます。(しかし日本にその任に耐える人士は存在するでしょうか?)

【ページトップへ】

日本経済新聞 電子版 データセンターの電力消費2.3倍 生成AI拡大で26年に

2024年1月28日 2:00

画像生成AIは少し前から話題となってきましたが、2022年11月末にチャットGPTが発表されて、

文章生成AIが一気に拡散普及しているようです。

自分で使ってみていないので、まだまだ先とか、本当の能力はどうとか思っているだけでしたが、実業務では驚くほど広く組み込まれて使われているようです。

生成AIはPCで使っているようで、実はウェブサイト上で働いているようです。それがためにデータセンター消費電力が急増と聞いては驚くほかありません。

世界でデータセンター(DC)の電力消費量が急増している。

膨大な計算が必要な生成AI(人工知能)の利用拡大が背景で、国際エネルギー機関(IEA)は2026年の電力消費量が22年から最大で2.3倍になるとの試算を示した。

欧米のDC集積地では供給力が逼迫。DCの新設が相次ぐ日本でも電力契約が急増しており、備えが必要になっている。

「23年にAIは驚くべき進歩を遂げたが、課題にも直面している」。

米IBMのシニアバイスプレジデント、ダリオ・ギル氏が23年末の講演で指摘したのは、AIが使う電力量だ。

生成AIに対応した高性能サーバーが稼働することで「このままでは、DCで消費される電気の半分以上をAIが占めるようになる」。

DCは大量のデータを計算、保存するサーバーを運用する。

ネット上のサービスを支える「頭脳」だ。データ量の増加に応じ大量の電気を使うようになっている。

IEAの推計では、22年には世界需要の2%に相当する約460テラ(テラは1兆)ワット時を消費。

26年には620~1050テラワット時まで膨らむ見通しだ。

伸びに拍車をかけるのが生成AIの普及だ。

IEAによると米オープンAIの「Chat(チャット)GPT」で1回問答するときの消費電力量は2.9ワット時。

一般的な「Google検索」の10倍に相当する。

オランダの研究者が23年10月に発表した推定では、27年までに出荷される生成AI向けサーバーは85.4~130テラワット時の電力量を消費する。

オランダ1国の年間消費量と同規模、22年度の日本の原子力発電(56テラワット時)の2倍にあたる。

DCの集積地では電力インフラに強い負荷がかかる。

世界最大の集積地の一つ、米バージニア州を抱える地域送電機関PJMは12月、送電網の増強に50億ドル(約7000億円)超を投じるプロジェクトを承認した。

DCの新設で長期の電力想定が上振れし続けている。

欧州向けDCが集積するアイルランドでは電力需給が綱渡りとなっている。

21年から22年にDCの電力消費量が31%増加。国全体の5分の1弱を占めるようになった。

国営の送電事業者はDC新設に厳しい条件を課す。今冬は逼迫に備えてDCなどに向け一時的に給電を止める緊急プログラムも準備した。

生成AIの普及が進む日本も人ごとではない。

千葉県印西市などでDCを運営するSCSKの小笠原寛氏は「23年夏ごろから1ラックあたりの消費電力が通常のサーバーの20倍の案件も相談を受けるようになった」と話す。

調査会社IDCは日本におけるAIサーバーの電力使用量が24年末から27年末にかけて1.5倍になると推定した。

印西市などDC集積地を抱える送配電会社の東京電力パワーグリッドではDCとの契約電力が膨らんでいる。

23年9月末時点(見込み含む)で33年度に693万キロワットと、24年度の12倍になる見通しだ。

技術統括室の草間順一グループマネジャーは「過去に経験がない急激な需要の伸びが局所的に起きる可能性がある」と話す。

管内の需要増に備え、24年6月ごろには印西市に新たな変電所の運用を始めるほか、多摩や相模原、つくばなど首都圏近郊で供給能力を高める計画だ。

DCには安定した地盤や通信インフラも必要だ。

加えて、遅延などを抑えるために需要地の近くに集中しやすく、国内DCの8割超が東京圏、大阪圏に集まる。

インフラ面の制約などからDC増設が遅れれば「生成AIが急速に普及した場合、DCの能力が追いつかなくなるリスクもある」

(IDCジャパンの伊藤未明リサーチマネージャー)。

経済産業省は北海道や九州への分散立地を推進する。

足元の急速な生成AIの普及に対応するには、計算のエネルギーを抑えるエレクトロニクスの技術開発はもちろん、

効率的なネットワークづくりや電力などの各種インフラとの協調が欠かせなくなる。

(江口良輔、フランクフルト=林英樹、河野真央)

消費者需要の拡大は、技術開発と生産拡大で社会を支える経済活動の根幹です。

それでも他愛ない情報加工に費やす莫大な電力消費には、疑問があります。

同じように、仮想通貨(暗号マネー)の採掘(計算)用コンピュータに発電所何基分もの電力が消費されていることも割り切れません。

記事によるとデータセンターが消費する電力は天井知らずに増大しそうです。

一方で、エネルギー生産のため地球温暖化に歯止めがかからなくなってしまっていることを伝える記事が並んでいるというのに。

【ページトップへ】

小型月着陸実証機 SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) の月面着陸

宇宙開発後発国日本の小さな、軽量安価な、そのため工夫にあふれた探査機が、月面着陸に挑戦しました。

SLIMはH2Aロケット47号機の相乗りペイロードとして、2023年9月7日08:42'11"に打ち上げられました。

周回軌道投入に成功したのは12月25日16:51、何度かの地球や月を使ったスイングバイで高度を稼ぐため、3ヶ月半を要しました。

2024年1月20日0:00、いよいよ着陸に挑戦です。この時はYouTubeで実況中継を見ていましたが、刻々伝えられる降下が終わった頃から状況が伝わらなくなりました。

翌朝になって、結局着陸できたが電源が切れたことが伝えられました。

日本経済新聞 電子版 月面探査機、データ送信に成功 精密着陸の成否検証へ

2024年1月22日 16:03

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は22日、探査機「SLIM(スリム)」が月面着陸時の画像データなどを地球に送った後、

電源を意図的に切ったことを明らかにした。

今後、送信された画像データを分析し、誤差が100メートル以内の「ピンポイント着陸」の成否を検証する。

JAXAがスリムのプロジェクトに関するX(旧ツイッター)の公式アカウントで最新の状況を報告した。

スリムは20日午前0時20分に月面に着陸した。

着陸後に地球との通信を確立することに成功したが、太陽電池による発電ができなくなった。

搭載していたバッテリーで稼働し、公式アカウントによると、

「着陸降下中や月面で取得した技術データや画像データの地上への送信を完了できた」としている。

データを送信した後、バッテリーの残量が12%になった同日午前2時57分に電源を切った。

着陸後の主要な電源となるはずだった太陽電池は本来、上を向いて日光を受けるはずだったが、西側を向いてしまったという。

日光が当たりにくく、発電できなかったとみられる。(以下略)

1月28日、日が傾いて西日となって探査機の太陽電池が復旧しました。

日本経済新聞 電子版 JAXA、月面探査機「SLIM」観測再開 太陽電池が復旧

2024年1月29日 9:42

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は29日、日本初の月面着陸に成功した無人探査機「SLIM(スリム)」による観測を再開したと発表した。

着陸時は姿勢の異常で太陽電池パネルが稼働しなかったが、太陽の向きが変わって発電を始めた。

JAXAがスリムのプロジェクトに関するX(旧ツイッター)の公式アカウントで最新の状況を報告した。

28日夜にスリムとの通信を確立することに成功し、機体に搭載している特殊なカメラで月表面を撮影する科学観測を始めた。

岩石の詳細な成分を調べ、月の起源の解明などにつなげる狙いだ。(略)

スリムは20日午前0時20分に、旧ソ連、米国、中国、インドに次ぐ世界5カ国目の月面着陸を果たした。

目標地点から半径100メートル以内を目指す「ピンポイント着陸」にも成功した。

ただ着陸直前の高度50メートル付近で、2基ある主エンジンのうち1基で異常が起きた。

自ら倒れ込むようにして太陽電池を上向きに着陸する計画だったが、倒立するように着地し太陽電池が西側を向いたため発電しなかった。

着陸直後は機体に搭載するバッテリーで運用し、着陸時の画像データなどを地球に送っていた。

月面の1日は地球時間で30日です。太陽光発電が続く期間は1週間位かと思っていましたが、4日で太陽光は陰ったようです。

日本経済新聞 電子版 月探査機「SLIM」休眠状態に JAXA、日没で発電停止

2024年2月1日 14:48 (2024年2月1日 17:44更新)

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1日、日本初の月面着陸に成功した無人探査機「SLIM(スリム)」が休眠状態になったと明らかにした。

着陸地点で太陽が沈み、機体に搭載する太陽電池が発電しなくなった。

運用中は月の起源に迫る科学観測を実施した。2月中旬以降に再稼働を目指す予定だ。

スリムは1月20日に、世界で5カ国目の月面着陸に成功した。

姿勢の異常で西側を向いた太陽電池が発電せず、バッテリーによる運用で画像データなどを地上に送り、電源を落とした。

太陽の向きが変わったことで28日夜から運用を再開し、特殊なカメラで月面の岩石を調べていた。(略)

月は約2週間で昼夜が入れ替わる。

今後、機体は日光の当たらない夜を迎える。

昼となる2月中旬以降に再稼働を目指す予定だ。

月面の夜の温度はセ氏マイナス170度にもなり、機体は性能を維持する設計はしていない。

もともと月着陸の実証機だったので、着陸後の長時間観測を予定していなかったようです。

月の長い夜は、まだ始まったばかり。

日本経済新聞 電子版 月探査機SLIM、極寒の夜耐え再起動 JAXAがデータ受信

2024年2月26日 15:03

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は26日、日本初の月面着陸に成功した無人探査機「SLIM(スリム)」から再びデータを受信したと明らかにした。

着陸地点は1月末から夜だったが、昼を迎えて太陽電池が発電を再開した。

極めて低い温度になる夜を乗り越える設計にはしていなかったが、性能が想定を上回った。

(略)

ただ、機体の一部の機器がセ氏100度を超える高温状態のため、短時間の運用で通信を終えた。

機体に搭載している科学観測向けの特殊なカメラの状況などは分かっていない。

機体の温度が十分に下がった段階で観測を再開する計画だ。

(以下、略)

日本経済新聞 電子版 月探査機SLIM、観測カメラは機能せず 日没でまた休眠

2024年3月1日 22:04

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1日夜、

月面着陸した無人探査機「SLIM(スリム)」に搭載する科学観測向けカメラが正常に動作しなかったと明らかにした。

極寒の月の夜を乗り越えた影響があったとみられる。

機体は再び休眠状態に入っており、太陽電池の発電が見込める3月下旬に再び運用を試みる。

(略)

スリムは2月25日に月の夜を乗り越え再起動して以降、カメラで着陸地点の周囲を撮影するなどしていた。

これとは別の特殊なカメラで29日、月の岩石の観測に臨んだ。ただカメラは起動はしたが、不具合があり観測できなかった。

機体は1日午前3時過ぎに着陸地点が日没を迎え、太陽電池が発電しなくなったため休眠に入った。

(以下、略)

3月27日に地球からの呼びかけに応じて、再びSLIMは目覚めた。

日本経済新聞 電子版 月探査機SLIMが再び休眠 4月下旬に再稼働めざす

2024年4月1日 14:09

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1日、月面着陸した無人探査機「SLIM(スリム)」が3月30日未明に再び休眠状態に入ったと明らかにした。

2度目の月の夜を乗り越え、センサー類などの機能は失われつつある。

月の過酷な環境に機体がどこまで耐えられるか調べるため、再び発電が見込める4月下旬ごろに再稼働を試みる。

(略)

スリムは夜を耐える設計にはしておらず、すでに想定を上回る性能を示している。

3月27日夜に2回目の越夜を経て通信状態を再び確立し、着陸時に使ったカメラで周囲の撮影をした。

その後の運用ではいくつかの機器の状況を確認した。

月の岩石の成分などを調べる科学観測向けカメラは電源は入ったが、一部の機能が不調で観測はできなかった。

(以下、略)

記事にある通り、SLIMは科学観測から器材の耐久試験モードに移行したようだ。

これはこれで、今後の観測機開発のための貴重なテストになるでしょう。

【ページトップへ】

4月23日夜、SLIMの動作が確認されました。

日本経済新聞 2024年(令和6年)4月25日(木曜日)

SLIM、3度夜越える

月探査機が再起動 想定上回る性能

(前略)

JAXAは(略)「23日夜にスリムとの通信確立を試み、動作の確認ができた」と報告した。

機体が高温だったため、最低限のデータを確認した状態だという。

(略)種機能を維持しており、カメラで周囲の様子を撮影した。機体の状態を確認し、月面環境下で劣化するポイントなどを明らかにする考えだ。

(以下、略)

残念ながらSLIMは、5度目の朝を見ることができなかったようです。

日本経済新聞 2024年5月27日 17:34

月探査機SLIM、通信確認できず 4度目の越夜に暗雲

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は27日、月面無人探査機「SLIM(スリム)」との通信の再開を試みたが、

応答電波を確認できなかったと明らかにした。(以下、略)

他方、SLIMの観測で地球のマントルを形成する「カンラン石(橄欖石)」が見つかりました。

科学探査機として立派な成果を上げたようです。

日本経済新聞 2024年5月27日 15:46

月面に地球内部に似た岩石、SLIM調査で 会津大など

会津大学などは、月面着陸した無人探査機「SLIM(スリム)」が撮影した岩石の画像を解析し、「カンラン石」の塊を見つけた。

カンラン石は地球を構成する岩石でもあり、地球のものと組成が似ていれば、月が地球と他天体の衝突でできたとする学説を補強する可能性がある。

(以下、略)

【ページトップへ】

日本経済新聞 電子版 愛知のJERA火力発電所で爆発 けが人なし、5時間後鎮火

2024年1月31日 15:46 (2024年1月31日 23:15更新)

1月最後の水曜日、午後遅くに、名古屋近郊の火力発電所で爆発があったと、ニュースで知りました。

少し前の2020年12月に、日本製鉄の名古屋製鉄所で大きな火災がありました。

老朽化する日本の産業設備に対する不安がよぎりました。

31日午後3時10分ごろ、愛知県武豊町の武豊火力発電所で「爆発があり黒煙が上がっている」と119番があった。

東京電力と中部電力が折半出資するJERAが運営する施設で、地元消防などによるとけが人は確認されていない。約5時間後に鎮火した。

消防や県警によると、爆発は建物13階のボイラー施設内で起きたとみられる。燃料を運ぶためのコンベヤーなどからも出火したという。

JERAによると、発電所は石炭や木質バイオマスを燃料とし、最大出力は107万キロワット。

爆発を受け、同3時半ごろ、発電機の運転を停止した。資源エネルギー庁によると、電力需給に影響はないとしている。

同社は同日夜に記者会見し、バイオマス燃料の一時保管場所が火元とみられると明らかにした。原因が判明するまで運転再開はしないという。

(以下略)

ところが、火事のあった武豊火力発電所5号炉は昨年稼働開始したばかりの最新鋭設備であること、しかし3度目の火災であることなど、だんだんと判ってきました。

今は、熱効率がいくら良くても二酸化炭素排出量が多い石炭火力発電所は再生エネルギー燃料の混焼が欠かせませんが、

その再エネ燃料にも問題が多いことが、ニュースを読んで判りました。

日本経済新聞 電子版 相次ぐバイオマス発電所の火災 木質燃料に潜むリスク

2024年1月12日 5:00 (2024年1月12日 17:37更新)

(略)

日本は火力発電が主体で発電電力量に占める再エネ比率は約20%と、欧州などと比べて低い水準だ。

再エネ活用に、日本は大きく舵(かじ)を切っていかなければならない中、足元ではこの根幹を揺るがす、ある異変が起こっている。

太陽光発電と並び発電電力量が伸びているバイオマス発電において、発電所での火災事故が相次ぎ発生しているのだ。

直近では2023年9月9日に、中部電力などが出資する米子バイオマス発電所(鳥取県米子市)で発生した。

爆発を伴う火災で、現在も再稼働の見込みは立っていない。

23年に入ってから日経クロステックで把握できているものだけでも、

大阪ガスグループの袖ケ浦発電所(千葉県袖ケ浦市)や関西電力の舞鶴発電所(京都府舞鶴市)といった大規模発電施設で火災が起きている。

| 事故発生日

|

施設名(所在地)/事業者

|

事故の概要、被害

|

| 2020年10月13日

|

ひびき灘石炭・バイオマス

発電所(北九州市)/響灘

エネルギーパーク

|

木質ペレットの搬送用ベルトコンベ

ヤーから発火し、火災、ケガ人や発

電所構外への延焼はなし

|

| 2022年2月12日

|

CEPO半田バイオマス発電所

(愛知県半田市)/CEPO半

田バイオマス発電(中部電

力グループ)

|

木質チップの搬送用ベルトコンベヤー付近

で火災。ケガ人や発電所構外への延

焼はなし

|

| 2022年9月10日

|

常陸那珂火力発電所(茨城

県東海村)/JERA(東京電

力HD子会社と中部電力グループ)

|

木質ペレットを受け入れ、サイロに

送り出す設備の建屋から煙が発生。

約7時間半後に鎮火しケガ人や発

電所構外への延焼はなし

|

| 2022年9月29日

|

武豊火力発電所(愛知県武

豊町)/JERAパワー武豊

|

燃料(石炭・木質バイオマス)を搬

送するベルトコンベヤーの建屋内で

煙が発生。ケガ人や発電所構外への

延焼はなし

|

| 2023年1月1日

|

袖ヶ浦バイオマス火力発電所

(千葉県袖ヶ浦市)/J袖ヶ

浦バイオマス発電(大阪ガ

スグループ)

|

貯蔵していた試運転燃料(木質ペ

レット)から白煙が上り、木材が

焦げたような異臭が発生。約4ヶ月

後に鎮火

|

| 2023年1月23日

|

武豊火力発電所(愛知県武

豊町)/JERAパワー武豊

|

揚炭桟橋上の燃料(石炭・木質バイ

オマス)を搬送するベルトコンベ

ヤーから発煙。ケガ人や発電所構外

への延焼はなし

|

| 2023年3月14日

|

舞鶴発電所(京都府舞鶴

市)/関西電力

|

木質ペレットを貯蔵するタンク(サ

イロ)で火災が発生。負傷者はなし

|

| 2023年5月17日

|

米子バイオマス発電所(鳥

取県米子市)/米子バイオ

マス発電(中部電力など)

|

木質ペレットのサイロで火災

|

| 2023年9月9日

|

米子バイオマス発電所(鳥

取県米子市)/米子バイオ

マス発電(中部電力など)

|

木質ペレットの受入建屋において爆

発を伴う火災が発生。バケットエレ

ベーターなどが破損。ケガ人や発電

所構外への延焼はなし

|

取材を進めていくと、これらの事故にはある共通点があることが分かった。いずれも、バイオマス燃料となる木質ペレットが起因となっている点だ。

それも、発電設備そのものではなく、直接に燃焼には関わらない、燃料を受け入れたり搬送したりする設備や貯蔵設備で起きている。

(略)

バイオマス発電所の中には、石炭と混焼して木質ペレットを燃焼させている施設もあり、石炭も同じように取り扱っているにもかかわらず、

木質ペレットに関連した設備で火災が起こっていることから、木質ペレット特有の事象であると考えられる。

例えば、複数件の火災事故で原因の1つとして考えられている「木質ペレットの発酵による自然発火」。

木質ペレット中の水分と空気中の何らかの菌とが結びついて引き起こされたとみられるが、日本木質バイオマスエネルギー協会の澤田氏は、

「木質ペレットの水分率は10%ほどで、一般的には発酵が起こりにくい。

きちんと保管していれば、再吸水する可能性は低い」と首をかしげる。

だが、実際に火災の原因として、木質ペレットが発酵し自然発火した可能性を示している発電所があるのも事実だ。

また、米子バイオマス発電所のケースでは、木質ペレットの粉塵(じん)による爆発の可能性もあり、

燃料そのものが粉化しやすかったり、粉塵が浮遊しやすかったりした可能性もある。

(以下略)

[日経クロステック 2023年12月18日付の記事を再構成]

可燃物の燃焼と安直に考えてはいけないことは、廃棄物固形燃料(ごみ固形燃料、RDF:Refuse Derived Fuel)発電の前例があります。

自治体で収集したゴミをペレットにし、中央発電所で焼却して電力を得るという仕組みですが、コスト高でいつの間にか消滅してしまいました。

「夢のリサイクル」ごみ発電に幕 累積赤字30億円にも

RDF発電は、生ごみなどを砕いて乾燥、成型した固形燃料(RDF)を燃やして電力を生む仕組みだ。

高温で燃やすため有害なダイオキシン類が出ず、売電収入も見込めるとして、北川正恭知事時代の2002年12月に(三重)県が発電所を稼働させた。

県内26市町村(平成の大合併後は14市町)が事業に参加し、市町村が持ち込むRDFを県企業庁が焼却する枠組みだった。

爆発事故が起きたのは、稼働翌年の8月だ。RDF貯蔵槽で発生した火災の消火活動中に爆発が起き、消防士2人が死亡する惨事となった。

可燃性ガスを出すRDFを密閉空間で保管したことが原因とされ、

県の事故調査専門委員会は「RDFの危険性を把握しないまま事業を進めた」として県の責任に言及した。

〔朝日新聞デジタル 2019年9月18日 5時36分〕。

【ページトップへ】

日本経済新聞 電子版 電力消費、2050年に4割増 生成AI普及で想定超す爆食

2024年4月10日 20:00

化石エネルギーを使用することで地球温暖化を進めるのではなく、再生可能エネルギー普及によりエネルギーを低炭素化、非炭素化することが求められています。

他方で、生成AIの普及によるデータセンターの電力消費が爆発的に増加しています。

この二つの潮流は、まだ対立する命題として広く国民に示されていないように思います。

(略)電力中央研究所は、21年に9240億キロワット時だった日本の電力消費が50年に最大で37%増えると予測する。

地球環境産業技術研究機構は最大で50年に19年比30%程度増えると試算する。

(略)

(略)日本政府は経済安全保障の観点から国内の立地を促している。

米中対立やロシアのウクライナ侵攻など国際情勢の変化で、海外のデータセンターは使いにくい。

こうした動きを踏まえ、米マイクロソフトは日本でデータセンターを拡充するために2年間で29億ドル(約4400億円)を投じる方針だ。

北海道苫小牧市でソフトバンク、北九州市で米不動産投資・開発のアジア・パシフィック・ランド(APL)グループも建設を予定する。

電中研はデータセンターに必要な電力量を3つのシナリオで試算した。

最も伸びるシナリオでは現在の実績に比べてデータセンター需要が10倍超に増え、必要な電力量を2割ほど上積みする必要がある。

(略)

太陽光や風力など再エネは気象条件に左右され、データセンターが動く夜間への電力供給で不安を残す。

再エネ事業者にとっても原発の再稼働の見通しが定まらないままでは、新規に発電所をどれだけつくればよいか判断が難しい。

(略)今後の原発再稼働と再エネの大規模な普及が見通しにくいところに、昨年ごろから爆発的に広がる生成AIの利用に伴う大幅な電力消費という要因が加わる。

将来の電力の安定供給に向けて解決すべき課題は多い。

(以下略)

【ページトップへ】

日本経済新聞 電子版 アンモニアの燃焼効率、光を当てるだけで上昇 東北大学

2024年10月6日 5:00

地球温暖化対策ネタの小ネタです。

代替燃料としてのアンモニアが、燃えにくい(窒素と水素の結合が強い)燃料であることにスポットをあてたお話です。

そもそも燃料として使うために、エネルギーを加えて生成しなければならない点で、水素と並ぶ残念な燃料。

それに頼らねばならないことが、出口のない袋小路に入り込んでしまった産業文明の問題なのですが。

東北大学は光を当てるだけでアンモニアの燃焼効率を上げる方法を開発した。(略)

アンモニアは温暖化ガスのCO2を排出しない燃料として期待されている。

ただ、アンモニアは非常に燃えにくい。アンモニアの燃える速さは常温常圧では従来の化石燃料に比べて約6分の1にとどまる。

空気を予熱したり、特殊なバーナーを開発したりして工夫しているが、より簡単に燃えやすくする方法が求められていた。

研究チームは、水素バーナーと電気ヒーターを使って、ガラス管の中でアンモニアを燃やす実験をした。

水素バーナーを使ったときだけ、燃え始めるときの温度が100度以上下がった。

水素の火炎からは、紫外線の中で波長が短い「深紫外線」が出ている。

深紫外線によって、アンモニアを構成する原子の結合が不安定になり、燃焼反応が促進したとみている。

(以下略)

高温火炎の中でアンモニア分子が分解し、プラズマとなって酸素と結合し燃焼となるのですが、

なかなか分解しないアンモニアが排気ガスとと一緒にショートパスしているのでしょう。

紫外線を照射することで分解促進し、反応するプラズマが増えることで燃焼効率が改善されているわけです。

ところで水素を放した窒素はどうなるのでしょう。うまく窒素同士で結合し、窒素分子となると良いのですが、

酸素と結合することで燃えて酸化窒素、過酸化窒素や亜酸化窒素となっては、温室効果ガスが増えてしまいます。

そのためにも、燃焼温度を上げ過ぎないで燃焼効率を上げる方法が必要なのかもしれません。

日本機械学会:機械工学辞典

『燃焼効率』 combustion efficiency

燃焼装置に供給した燃料の低発熱量Heに対する実際に燃焼過程で発生した熱量Qcの比.すなわち,燃焼効率ηcは,

ηc=Qc/He

で定義される.理想的に燃焼が進めば,この値は1である.この値が1に達しない原因は,不完全燃焼損失があるからである.

不完全燃焼損失は,燃料が完全に燃焼しないで燃焼装置外に放出されてしまうため起こるもので,

排気中に不完全燃焼成分が含まれることによるものと,残留灰分に未燃の燃料成分が残留することによるのとがある.

燃焼効率の向上は,これらの不完全燃焼損失の原因を排除することにかかっている.

【ページトップへ】

四国4県で大規模停電 最大約36万戸、早期復旧

2024/11/9 21:25 (2024/11/10 0:47更新) 日本経済新聞 電子版

家族団らんの時間帯に、大規模停電が発生しました。復旧が比較的早かったのがなによりでした。

四国電力送配電によると9日夜、香川、愛媛、徳島、高知4県で大規模な停電が発生した。

午後8時20分ごろに最大の計約36万5300戸に上ったが、約1時間半後にはほぼ全戸で復旧した。

午後8時20分段階の停電の内訳は香川6万2500戸、愛媛11万1900戸、徳島11万1400戸、高知7万9500戸。(以下略)

〔共同〕

原因は確定していないが、次のような報道がある。

送電路が2本ある本四連携系で、1本が点検停止中に1本がトラブル停止し、点検停止している電路の復旧をはかっていた。

阿南紀北直流幹線で本州に向け電流が急増した。

電力が不足したため周波数低下リレーが作動したというもの。

電力不足による周波数の低下による停電は、平成30年に北海道胆振東部地震により北海道全域が停電した事例がある。

四国の大規模停電、関電系と連携ミス 四国電系が謝罪

2024年11月12日 19:30 日本経済新聞 電子版

停電発生時の過程が判明してきたようです。

(前略)

四電送配電によると、四国と本州を結ぶ送電線は中国地方とつなぐ「本四連系線」と関西地方とつなぐ「阿南紀北直流幹線」の2ルートがある。

同日午後2時すぎ、本四連系線のケーブルが損傷し中国に電力が送れなくなったため、四電送配電は余った電力を関西に送ってしのいだ。

問題が起きたのは同日夜。四電送配電は中国ルートを復旧させるため、関電送配電に関西ルートに流している電力の調整を依頼した。

その際、周波数をそろえる装置(EFC)と、電気の流れを制御する装置(EPPS)の2つを同時に停止する必要があったが、

四電送配電は「EFCの停止」と依頼したため、関電送配電はEFCのみを停止した。

EPPSが作動し続けたことで大量の電力が関西に流れて四国は逆に電力不足に陥り、

送電を自動で停止する装置「周波数低下リレー」が作動して大規模停電に陥ったという。

四電送配電は「2つの装置は常に同時に操作するので、関西送配電は両方停止すると思ったが、関電送配電はEFCのみの停止依頼と受け止めた。

認識が異なっていた」と説明している。

これは四電送配電が悪い。

「常に同時に操作するものだから、両方停止するだろう」と思うのは、一般の伝言の場合であり、

間違いがあってはならない配電装置の操作では、伝えていない操作は、操作禁止を伝えていることになるからだ。

四電送配電もそれが判っているから、謝っている。

【ページトップへ】

中川流域下水道管に起因する道路陥没事故の発生及び下水道の使用自粛のお願い

埼玉県ホームページ 県政情報・統計 掲載日:2025年1月31日

1月28日、埼玉県八潮市内の県道交差点で、道路陥没が発生しました。運悪く通りかかったユニック車が陥没孔に落下し、運転手が閉じ込められてしまいました。

孔の深さは10m、周囲の地盤が崩落し続けるので、陥没孔は拡がる一方。

例のない事故であるため、救助の態勢は後手に回るばかりです。

陥没崩落の原因は、地下を通る流域下水道幹線管渠の腐食劣化、破壊に因る土砂の流亡と考えられています。

1月28日18時30分現在

令和7年1月28日に、八潮市内の県道松戸草加線中央一丁目交差点内において発生した陥没に伴い、埼玉県中川流域下水道の管渠が閉塞した可能性があります。

御迷惑をおかけしますが、復旧するまでの間、中川流域下水道に関連する流域市町

(さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川口市のうち概ね国道122号線より東側、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町)

で公共下水道を利用されている方におかれては、お風呂、洗濯などの排水を控えていただきますようご協力をお願いします。

(以下略)

1月29日8時00分現在

昨日、八潮市内で発生した中川流域下水道での管渠の閉塞について、救助活動が難航しており、復旧まで時間を要することが見込まれます。

汚水が溢れる可能性がありますので、下水の使用を控えてくださいますよう改めてお願いします。

該当地域は、さいたま市緑区、岩槻区、川口市東部、春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、越谷市、八潮市、

蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町で、お風呂、洗濯等の排水を控えてくださるようお願いします。

現在、国土技術政策総合研究所、日本下水道事業団、日本建設業連合会、埼玉県建設業協会の協力をいただき、

今後の対応方針について検討中、現地の状況調査のための機材を手配しています。

また、日本下水道管路管理業協会の協力をいただき、春日部中継ポンプ場(※)から中川幹線へのバキューム車による汚水移送を開始しました。

(※)中川流域下水道汚水中継ポンプ場

1月29日11時45分現在

昨日、八潮市内で発生した中川流域下水道での管渠の閉塞について、救助活動が難航しており、

復旧まで時間を要することが見込まれます。汚水が溢れる可能性がありますので、引き続き下水の使用を控えてくださいますよう改めてお願いします。

(以下、略)

1月29日22時00分現在

1月28日に、八潮市内で発生した中川流域下水道での管渠の閉塞について、人命救助を優先して道路陥没現場への汚水の流量を極力減らすため、

埼玉県において、下水道の汚水を、春日部中継ポンプ場より近傍の水路・新方川を経由し中川に放流を行います。

本件については、国土交通省の協力を得ています。

放流を行う河川下流の取水施設には連絡を行い、取水にあたり影響がないことを確認しています。

また、放流を行う汚水は、できる限り応急処理(塩素投入)を行います。

1月30日18時00分現在

1月28日に、八潮市内で発生した中川流域下水道での管渠の閉塞について、救助活動が難航しており、復旧まで時間を要することが見込まれます。

汚水が溢れる可能性がありますので、下水の使用を控えてくださいますよう改めてお願いします。

該当地域は、さいたま市緑区、岩槻区、川口市東部、春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、越谷市、八潮市、

蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町で、お風呂、洗濯等の排水を控えてくださるようお願いします。

現在、国土技術政策総合研究所、日本下水道事業団、日本建設業連合会、埼玉県建設業協会の協力をいただき、今後の対応方針について検討中です。

昨日、ドローン調査と路面下空洞調査を実施しましたが、その後、陥没範囲が拡大したことから、本日、ドローン調査と路面下空洞調査を再度実施しました。

また、日本下水道管路管理業協会の協力をいただき、春日部中継ポンプ場から中川幹線へのバキューム車による汚水移送を実施しています。

さらに、関東地方整備局の協力をいただき、春日部中継ポンプ場から近傍の水路・新方川を経由し中川への下水の放流を実施しています。

掲載日:2025年1月31日

※雨天のため、流入量が増えています。より一層の排水抑制にご協力をお願いします

1月28日に八潮市で発生した道路陥没に伴い中川流域下水道管渠が閉塞しています。

復旧まで、さいたま市緑区、岩槻区、川口市東部、春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、越谷市、八潮市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町で、お風呂・洗濯等の排水を控えてくださるようお願いします。

詳細は、以下の関連リンク埼玉県ホームページ「中川流域下水道管に起因する道路陥没事故の発生及び下水道の使用自粛のお願い」からご確認ください。

県のホームページの28日18時30分発表は「発生した陥没に伴い下水道の管渠が閉塞」と、原因結果が逆になっていますが、故意であるかは不明。

以下の発表では、所轄の官公庁の許可を得て下水道使用制限を実施していることの申し訳ばかりが目立っています。

流域下水終末処理場が近いこともあって流域下水道幹線管渠は直径4,750mmもある大幹線で、1983年供用以来40年以上が経過したものと、新聞等の報道で判ります。

中川流域が合流式下水道であるため、雨天時以外その内壁は常に腐食性の硫化水素と硫酸露滴に曝露されてきていますが、

築造年次から考えると内部防食が施されているかは不明です。事故後すぐに、直近5年内に内部点検を行っていると説明されたことから、

追加の内面防食(又は管更新)工事もまだ施工されていないものと推測しました。

埼玉県の流域下水道では、2024年3月16日未明に、古利根川流域下水道の栗橋中継ポンプ場内で下水道管の破損により漏水が発生したため

ポンプを停止し、加須市及び久喜市の一部の地域で下水道法に基づく流入制限を行ったことがあります。

この時は、1日以内に復旧し、制限解除を行いました。

埼玉県の流域下水道幹線の管理はかなりずさんであるような気がしてきました。

2月末時点での埼玉県のホームページの掲載内容を追記します。

中川流域下水道管に起因する道路陥没事故について

埼玉県ホームページ 県政情報・統計 掲載日:2025年2月28日

道路陥没事故に伴う避難要請の解除のお知らせ

陥没箇所を中心とした直径63mの範囲内の方及びボックスカルバート撤去工事・地盤改良工事の影響を受ける方を対象に工事完了まで避難を呼びかけていましたが

工事が完了し、陥没に伴う崩落の発生の恐れがなくなりましたので、令和7年2月19日(水曜日)9時00分をもちまして解除しました。

御協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

【下水道使用自粛のお願いの終了について】

代替手段が整いつつあるため、2月12日(水曜日)12時から下水道使用の自粛のお願いは行わないこととしました。

皆さまの御協力に感謝申し上げます。

なお、今後、大雨等により汚水が溢れる可能性がある場合には、再度お願いする可能性があります。

(略)

経過

2月19日17時00分現在

国土技術政策総合研究所、日本下水道事業団、日本建設業連合会、埼玉県建設業協会の協力をいただき、今後の復旧方針について検討中です。

がれきの撤去、スロープの復旧・強化、鋼矢板の設置等を実施中です。地上から削孔し管渠内を常時監視できる体制を構築しました。

日本下水道管路管理業協会の協力をいただき、事故現場の上流側のマンホール等から中川水循環センターへの汚水移送を実施中です。

関東地方整備局の協力をいただき、下水道の使用自粛と同程度の効果を得るチュウ4マンホールからチュウ3マンホールへの汚水移送を2月12日水曜日から実施中です。

関東地方整備局の協力をいただき、春日部中継ポンプ場から近傍の水路・新方川を経由し中川への下水の放流を実施中ですが、早期に終了できるよう検討中です。

放流の影響を少しでも減らすため、企業局において希釈水を新方川上流水路に放流、また元荒川から河川水を取水し新方川上流水路に希釈水として放流を実施中です。

土木的措置によりキャビンへのアクセスを行うことを決定しました。

工法については一旦バイパスとなる下水道管の設置により下水を迂回させつつ、キャビンに向けて掘削を進める方針です。

(略)

陥没箇所周囲の地盤改良等の対策工事が完了したため、避難区域を2月19日水曜日9時から解除いたします。

また、2月22日土曜日に周辺住民の皆様を対象とした工事説明会を開催予定です。

(以下略)

【ページトップへ】

埼玉県のホームページに記載されたバイパス下水道管の設置による下水迂回について、新聞にも記事が掲載されています。

埼玉の道路陥没、全面復旧に数年 バイパス工事で救助へ

2025年2月28日 12:00 日本経済新聞 電子版

埼玉県八潮市の道路陥没事故で、県は安否が分からない男性運転手を救助するため下水道管を迂回させる「バイパス工事」に着手する方針だ。

救助を終えた後に陥没した道路や下水道管の復旧を目指すが、全面復旧まで数年かかる可能性が高い。

28日で発生から1カ月。難しい工法となり、計画通りに進むかは見通せない。

県によると、トラックの運転席部分は直径4.75メートルの下水道管を流れ、現在は陥没地点から約30メートル下流にある。

管内は汚水の流れが速く、濃度の高い硫化水素が発生しているため現状のままでは救助作業を進めることができない。

12市町の120万人に対する下水道利用の自粛要請は約2週間で終了したが、

下水が大量にあふれ出す事態などを防ぐため、消毒した上で近くの川に流す「緊急放流」は続いている。

県は ①汚水の流れを一時的に止める ②運転手を救助する ③下水道管の本格復旧に着手する――というスケジュールを描く。

県はまず破損した下水道管の汚水を同規模の「仮排水管」で迂回させる。

現場付近の汚水の流れを止め、運転手を捜索できるようにする。

目標の工期は3カ月。過去に例のない大規模なバイパス工事となるため、作業の難航も予想される。

土砂が崩れる恐れがあるほか、仮排水管は私有地を通るため用地の確保も進める必要がある。

下水の流れを抑えた上で、管内をカメラで確認し安全が保たれると判断すれば、管に進入して運転手を救出する。

困難となった場合は運転席部分の上の地面を掘って穴をあけ、そこから救出する方法も検討する。

救助作業が完了した後、破損した下水道管の復旧に取りかかる。

陥没が幅40メートルに広がった道路を埋め戻し、下水道管の本格的な改修と舗装工事などを進める。

下水道管の破損はどこまで広がっているのか現在も詳しく分かっていない。

地下10メートルの深い場所での作業は、周囲の軟弱な地盤の補強工事が必要になる可能性もある。

県は年内の原状回復を目指すが、数年かかるとの見方を示す専門家もいる。

事故は1月28日に発生した。八潮市の交差点にできた穴にトラックが転落。

地下10メートルの下水道管を流れる汚水の影響などから救助は難航し、すり鉢状の空洞が広がった。

県は復旧工事費として2024年度補正予算案に40億円を計上した。総工事費はさらに増える可能性が高い。

今回の陥没は下水道管の破損によって起きたとみられる。

生ゴミなどの有機物から硫化水素が発生し、硫酸に変化して管内に付着し、徐々に腐食した疑いがある。

(高橋彩)

記事にもあるとおり、このバイパス工事は取り残されている運転手の回収までを目指すものである。

流域下水道管の腐食劣化による破損がどこまで進展しているかは全く判っていない。

再構築が必要な管渠延長はこの工事範囲の数倍となり、防食補強のための管更生は数キロに及ぶ可能性もあるだろう。

更に、埼玉県が下水道事業者となっている他の流域下水道幹線管渠の維持管理も大同小異だったであろうことから、

その劣化状況も中川流域下水道と同等と見積もられてもしかたないように思う。

【ページトップへ】

4月下旬になり、バイパス工事完了と新聞記事が出ました。予定より早い完了です。

埼玉陥没事故、バイパス工事完了 不明運転手の捜索本格化へ

2025年04月24日 18時39分 共同通信 47NEWS

埼玉県八潮市で1月、県道が陥没しトラックが転落した事故で、県は24日、不明となっている70代男性運転手の捜索を妨げていた

下水を迂回させるバイパス工事が完了したと明らかにした。県は5月中旬を目標に、捜索活動を本格化する方針。

県によると、運転席部分は陥没地点から下流約30メートルの下水道管内に残されており、男性が中にいるとみられる。

県は大量に流入する下水を止めるため、地中に新たな仮排水管を設置するバイパス工事を実施していた。

(以下、略)

4月15日の施工状況を写真で示してありますが、交差点角の民地を借り上げてバイパス管を設けたようです。

反対側の土地も作業ヤードとなって、なかなかの大工事であるようです。

下水切替後に救援を行う立坑も工事中で、まだまだ工事は続くでしょう。

【ページトップへ】

5月2日 トラックの男性運転手(74)の遺体を収容。

5月16日、トラックキャビン引上げ。埼玉県発表、下水管は年内復旧見込み、道路は年度内復旧見込み。

滋賀県、二酸化炭素で糸を染色 環境に優しい新技術

2025年3月3日 5:00 日本経済新聞 電子版

超臨界流体状の二酸化炭素を溶媒にして染料を溶かし、繊維を染める記事が面白かったので、紹介します。

染めた糸を環境配慮の素材としてウェアをつくり、2024年パリオリンピックのユニフォームとしてアシックスが納品したとか。

けっこう高いものになったんじゃないか?そうとも思える取材記事です。

滋賀県の東北部工業技術センターと縫い糸メーカーのフジックスは、

衣料品などに使う糸材の染色で、水の代わりに二酸化炭素(CO2)を染料の溶媒に使う新技術を開発した。

高温・高圧下でCO2に染料を溶かして着色する。

大量の水で溶かす従来手法と異なり、水やエネルギーの使用を抑制できる。

環境に優しい技術として海外からも注目を集めそうだ。

フジックスはポリエステル糸をCO2で白色に染めた。

この糸は環境配慮の素材として、スポーツ用品メーカー、

アシックスの子会社のアシックスジャパンが2024年のパリ夏季五輪向けに納入した

陸上競技の日本代表選手のウェアに使用された。

(略)

東北部工業技術センターとフジックスが手がけるのは「超臨界流体染色」という技術だ。

超臨界流体とは、高温・高圧下で気体でも液体でもない状態になった物質を指す。

染色に使うために今回、特別な装置を使ってCO2を超臨界流体にした。

気体の拡散性と液体の溶解性を併せもつ超臨界流体の特徴を生かし、

染料を溶かした後に糸の束に通すことで色がつく。

着色した糸は乾いた状態なので、

水を使った染色のように糸を乾燥させる過程で大量のエネルギーを使うこともない。

CO2は利用後に回収して再利用する。

溶媒としてCO2を選んだのは、ほかの主要な物質よりも比較的低温で超臨界流体になるためだ。

おおむねセ氏31度、74気圧の環境下で超臨界流体になり、使いやすい。

(略)

従来の染色では大量の水を使い、染料を含んだ排水の処理も課題になっていた。

(略)

超臨界流体染色を応用できる繊維の種類が増えれば、市場は海外にも広がる可能性があるとみる。

超臨界流体染色の有効性は広く知られ、欧州企業などは主に東南アジアで糸を編んだ布地に染色してきた。

ただ糸を直接染色するとムラが出ることが多く、商品化が難しかった。

東北部工業技術センターとフジックスは糸をムラなく染めるノウハウを確立した。

糸の段階で染色できれば、布に織り上げる際のデザインの自由度も高まる。

(略)

商用化に向けたハードルはなお高い。超臨界流体染色に成功した糸の素材はポリエステルだけだ。

ほかの素材の糸でも試験を繰り返す必要がある。

(略)ポリプロピレン、ナイロンといった化学素材にも

既存の染料を使うことができる可能性は高いという。

だが絹や木綿といった生物由来の糸はタンパク質が主成分なので

「専用の染料を別途開発する必要があるかもしれない」(略)という。

量産に向けては設備投資が膨らむと予想される。

染色にかかるコストを、水を使う従来技術と競える水準まで下げる必要もある。

知財管理も重要で、東北部工業技術センターとフジックスは国内外での特許申請を巡り協議を重ねている。

(加賀谷和樹)

参考)『超臨界二酸化炭素の活用技術』

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所

二酸化炭素は、31℃かつ7.4MPa以上にすると超臨界状態となります。

超臨界状態とは、気体でもなく液体でもない、両者の区別のつかない状態です。

この状態となった二酸化炭素は、様々な物質をよく溶かすという特徴があります。

物質を溶かした超臨界二酸化炭素を常圧、常温にもどすと

二酸化炭素は気化し、溶質のみを取り出すことが容易にでき、

気化した二酸化炭素を回収すれば、容易に再利用が可能となるので、環境にやさしい方法でもあります。

この超臨界二酸化炭素を有機合成反応に利用し、医薬品の中間体の合成に成功しました。

この他、抽出等の目的に使用することもできます。

参考)株式会社 フジックス

フジックスについて「どんな会社」

1921年3月に京都西陣で絹の撚り糸販売業「藤井太一商店」として創業した当社は、2021年3月に創業100周年を迎えました。

現在の本社は京都市北区にあり、近くには桜の名所「平野神社」、学問の神様である菅原道真公を祀る「北野天満宮」、

世界遺産である「金閣寺」など多くの観光名所があります。

創業当時、高価な絹糸は目方(重量)で販売されておりましたが、当社は「目方絶対保証」を掲げて、お客様の信頼を積み重ねてきました。

それ以来、当社の社是(基本理念)は「誠実」とされ、 今もその精神は製造から販売に至るまで浸透し、脈々と受け継がれています。

二酸化炭素の超臨界流体が、有機物の優秀な溶媒として、一般的に使用されていること。

超臨界状態を生み出す圧力7.4MPaが、それほど高圧とされていないこと。

従来法で排出される多量の染色排水の省資源と、製品乾燥熱の省エネルギーとで、高圧操作電力をキャンセルできる可能性があること。

既に実用化されつつ技術であることを、面白く感じました。

【ページトップへ】

equさんのページ